Wer viel Geduld und eine brauchbare Internetverbindung hat, kann sich die ursprüngliche Seite, oder zumindest einen Großteil davon auf

![]() archive.org ansehen.

archive.org ansehen.

Das Buch

Das Buch

![]() Mein kühner Entschluß

Mein kühner Entschluß

"Sexy Hexi sagt der Joh zu mir" dröhnt am 28. August 1958 der aktuellste "West"-Hit aus den offenstehenden Fenstern des Internates der Seefahrtschule Wustrow. "Na dann bin ich ja hier richtig" denke ich und aste meine zwei Koffer hinein. Ich hatte beschlossen zur See zu fahren.

Im Autobus vom Bahnhof Ribnitz-Damgarten zum Ostseebad Wustrow sehe ich das große Meer zum ersten Mal. Das große Meer ist aber nur der Saaler Bodden, wie sich später herausstellt.

Ich habe nach dem Abitur schon zwei Semester Baustofftechnologie abstudiert, als mich im thüringischen Apolda die See ruft.

Aber in Apolda läßt man mich nicht gehen.

Irgend ein Fachschulgesetz verbietet das. Mein Zimmerkumpel Nuff sagt am nächsten Montag in der Bildungsstätte bescheid: "Flegel können Sie im Klassenbuch streichen, der kommt nicht mehr!"

Nach dem ich in Wustrow schon drei Monate zum Seefunkoffizier ausgebildet werde und im Morsealphabet auch ein "E" schon leidlich von einem "O" unterscheiden kann, ereilt mich der Fluch der bösen Tat.

Der Schuldirektor faßt vom Berliner Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen ganz herb einen ab! "Hätten wir gewußt, daß sie aus einem Studienverhältnis zu uns gekommen sind, .....sie haben uns da vielleicht etwas eingebrockt. Aber jetzt, nach einem viertel Jahr, haben sie ja in ihrer Bauschule auch den Anschluß verloren. Bleiben sie hier, es bleibt ja nichts anderes übrig!" sind die Schlußworte der Anklage.

Der Beschluß findet meine Zustimmung.

In Wustrow geht es wesentlich lockerer zu als in Apolda.

Im Internat regiert die Schüler-Selbstverwaltung.

"Sexy-Hexi" dröhnt nach meinem Eintreffen aber nur noch wenige Wochen aus den Lautsprechern. Mein Mitstudent im Semester F1A ist Egon. "Grimmi-Egon" weil er ein Grimmiger ist. Er ist schon über 30 Jahre alt. "Ich war Hauptmann beim Ministerium für Staatssicherheit" erzählt er uns allen beim ersten kennen lernen am ersten Studientag.

Von seinem alten Job kann er sich nicht trennen. Er wird Parteiorganisator und führt nahezu das Kommando an der Schule. "Sexy-Hexi" ist ein dekadenter Titel von Radio Luxemburg, womit der Sender einzig und alleine das Ziel verfolgt, das Proletariat vom aufrechten Klassenkampf abzuhalten.

"Das haben wir so gefälligst zu glauben" bestimmt Egon, das ergab schließlich seine frühere geheimdienstliche Ermittlungstätigkeit. Fürderhin sind Tonbandaufnahmen und das Abhören von Radio Luxemburg im kurzwelligen 49-Meter-Band an der Seefahrtschule Wustrow verboten. Als zwei Kameraden meiner Studiengruppe von Egon beim Feindsenderhören ertappt werden, werden sie exmatrikuliert!

Egon spukt zwei Jahre als Student und partei-politischer Inquisitor an der Schule.

Von anfänglich 16 Mann geht mein Semester dann mit 6 Mann in die Abschlußprüfung. Egon ist unter den sechsen, hat aber erstmals seine Schwierigkeiten. Er kann nicht "Hören" und nicht "Geben", jedenfalls nicht in dem hohen geforderten Prüfungsniveau. Das verlangt von dem angehenden Seefunkoffizier eine fünfminütige fehlerfreie Schreibmaschinenaufnahme von 140 Morsezeichen pro Minute. Das nennt man "Hören". "Geben" heißt, einen vorgelegten Text mit 125 Morsezeichen pro Minute zu senden. Fünf Minuten lang fehlerfrei. Das ist ordentlicher Streß. Ich hatte vor dieser Prüfung auch ganz mörderischen Muffengang. Den diesbezüglichen Prüfungsvorgang überwacht die Deutsche Post, Hpt.-Abteilung Seefunk. Diese gestrengen Herren zeigen sich im Gegensatz zum Lehrkörper der Schule völlig unbeeindruckt von Egons Mythos. Sie lassen ihn kalt durch die Prüfung rauschen.

Allerdings wiederholt er diese dann nach ein paar Monaten irgendwie und wohl "unter vier Augen". Den frisch gebackenen Schiffsoffizier Egon sägt dann aber die Schiffsleitung gleich auf seiner ersten Reise ab. Das diesem Blender vorauseilende Mythos nützt ihm nun auch hier nichts mehr, nachdem er für seine früheren Brotherrn dem MfS anscheinend nicht mehr von Interesse ist.

Von old Egon abgesehen, sind wir ca. 100 "Seefahrt-Schaulers" und der uns schlau machende Lehrkörper eine recht familiäre Truppe, Nautiker, Fischer und Funker. Das Betriebsklima an dieser Schule ist in Ordnung.

Unsere Studienergebnisse unterliegen, wie auch die Ausbreitung der Funkwellen, sehr starken jahreszeitlichen Schwankungen. Das Ostseebad Wustrow schmort in der kalten Jahreszeit im eigenen Saft. Die wenigen mannbaren Maiden des Fischlandes können nicht durchgreifend die "Schaulers" vom Büffeln abhalten. Schon wesentlich größeren ungünstigen Einfluß auf die Wissensanhäufung haben dagegen die in sechsunddreißiger Reihen einfallenden hübschen weiblichen Badegäste während der Sommermonate. Die Sachsenmädels fahren auf die kernigen Sprüche der angehenden Schiffsoffiziere total ab, auch wenn so mancher Sprücheklopfer noch kurz vorher den Bodden mit der Ostsee verwechselt hatte.

Die uns natürlich bekannten Kellnerinnen der "Reuterschänke", des "Fischlandkaffees"oder bei "Schröder Franz" schmunzeln schon immer verschmitzt, wenn ich am Dienstag mit meinem blonden Kurschatten aus einem Seppelhosen-Portemonnaie die zwei Schoppen "Grauer Mönch" für mein Mädel und die siebzehn Bier für mich bezahle. Nahezu die gleiche Zeche begleiche ich am Freitag abend für meine dunkelhaarige Begleitung aus einer niedlichen roten herzförmigen Geldbörse.

Gleich im ersten Studentensommer mache ich einen gravierenden Fehler in der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen.

Das erste Fischlandmädel, das ich nach dem Knapperwerden der Sommergäste in der Nachsaison im "Fischlandkaffee" zum Tanze bitte, kommentiert mein Verhalten: "Na Felix, sind die Kurgäste wieder weg!?"

In den zwei folgenden Sommern flechte ich immer auch ein Tänzchen mit den Dorfschönen der kleinen Fischlandgemeinde ein. Das zahlt sich während der Trockenperiode der kalten Jahreszeit aus.

Andersartig ist der studentische Sommer nicht zu überstehen. Mein monatliches Stipendium beträgt 120,-DM. Davon behält die Bildungsstätte für Unterbringung und Vollverpflegung 64,- DM ein.

Die Kombüse der Seefahrtschule Wustrow ernährt uns voll-powernde junge Männer früh, mittags und abends täglich zu einem Verpflegungssatz von 2,20 DM. (Damals brachte ich 73 studentische Kilogramm auf die Waage. Heute sind es 82 vorruheständliche.) Die kurioseste Variante der Zusatzversorgung entwickelt "Kneppel". Er brät sich in einer Aluminium-Seifenschale ein Spiegelei auf dem Bügeleisen!

Wenn die Paketpost Mutters Griebenschmalz anlieferte, zieren meine zwei Zimmergenossen und mich wieder eine Weile rote Pausbacken.

Wir führen ein Studentenleben wie es sich gehört.

Im "Helgoland" ist Sommernachtsball. Die "Schaulers", wie uns die Eingeborenen nennen, sind mit einer Abordnung von 16 Mann an drei oder vier Tischen vertreten.

Auf der Bühne läuft ein Quiz ab. Ich bin einer von drei befragten Kandidaten. Der erste Preis ist ein Bildband über Fischland und Darß, der zweite eine Flasche Rotwein.

Meine Kumpels drohen von unten mit den Fäusten zu mir herauf: "Wag dich ja nicht mit dem komischen Buch zu uns herunter, trag gefälligst die Flasche Wein ab!"

Ich stehe vor der letzten Frage des Quiz-Masters und hauchdünn vor dem "komischen Buch" und die letzte Frage lautet: "Nennen sie ein Musikinstrument aus Ton!" Ich sage vorsichtshalber "Tonband", der Saal jodelt und ich ergattere die Flasche Wein.

Das ist Grund zum Zusammenrücken der vier Tische, die sich fest in der Hand der "Schaulers" befinden. Wir trinken zu sechzehntens die Flasche Wein aus.

Die Kapelle versucht zum Tanzauftakt den River-Quai-Marsch mit der darin enthaltenen Pfeifeinlage. Wir pfeifen allesamt diese Passage mit, aber so herzzerreißend falsch, daß sich draußen der Hund mit der Hütte schüttelt. Die Kapelle kommt völlig aus der Tonlage, da die Bläser unserer Partitur folgen. Statt die Dussels nun ersatzweise ein anderes Stück zur Aufführung brächten, so brechen sie vier oder fünfmal den besagten Marsch ab, um ihn kurz darauf neu zu intonieren. Und immer fallen wir 16 Pfeifen, mit unseren eigenen Interpretationen ein, wie die Türken in Wien. Der Leiter des gepflegten Hauses bittet uns zu gehen, dazu verspürten wir aber noch keine rechte Lust.

Am nächsten harten Studientag erfolgt die Lautsprecherdurchsage. Der stellvertretende Direktor bittet: Die Herren zu sich, die gestern im "Helgoland" beim Sommernachtsball zugegen waren.

Alle treten an. Ist doch Ehrensache.

Herr Knauf zückt als Notizblock seine Zigarettenschachtel der Marke "Jubilar" und notiert für den Vorrats-Zeitraum seiner 15 Zigaretten die Namen der Angeklagten: "Pflaume", "Maul", "Draht", "Übel" "Flegel" (als wie ich), um nur fünf Kuriositäten zu nennen. Ermahnend meint er abschließend, daß wir unwahrscheinliches Schwein hätten, daß der Chef, Direktor Schirdewahn, gerade nicht zugegen sei.

Die "Schaulers" haben daraufhin wieder ein halbes Jahr Hausverbot im "Helgoland". Das haben sie umschichtig in einer der Wustrower Gastronomitäten ständig.

Im Dachgeschoß der Reuter-Schänke schläft eine Kurgästin. In dieser lauen Sommernacht bei offenem Fenster. Wir umschiffen als Spätheimkehrer einen zum günstigen Sommerpreis hier abgekippten Briketthaufen.

Nur um die Wirkung der genossenen berauschenden Getränke zu testen, werfen wir ein wenig von den Kohlen in das offene Fenster und treffen die Öffnung bemerkenswert gut. Die Urlauberin bemerkt das auch, obwohl wir generell nur halbe Brikett verwenden.

Auf dem weiteren Heimweg zum Internat ziert ein in Bronze gegossener Jüngling auf einem Sockel ein bemerkenswertes Grundstück mit schönem Rohrdach-Katen. Der Jüngling ist unbekleidet und hält in vorgestreckter Hand eine Schale in die Landschaft. In diese kacken wir hinein, obwohl sie sich ca. 1,80 Meter über der Erde befindet. Das ist artistisch sehr schwierig zu bewältigen und geht nur mit Räuberleiter, wobei der Untermann auf die Treffsicherheit des Obermannes vertrauen muß.

Jetzt steht es fest, der Wirt muß vorher unsere geistigen Getränke heftig verdünnt haben.

Das kleine bronzene Pimmelchen des Jünglings verzieren wir mit einem Kondom aus "H. Kästners diskretem Versand."

Die diensthabende Studentenabordnung, die allmorgendlich beim Bäcker Dähn die Brötchen für die Seefahrtschule im Wäschekorb abholt, schmettert die Neuigkeit morgens in die volle Mensa.

Eines schönen Studientages haben sich per Lautsprecheranordnung alle Seefahrtschüler, die den Vornamen Klaus tragen, auf dem Hof einzufinden und in Reihe aufzustellen. Diese Formation von über einem Dutzend "Kläusen" schreitet jetzt "Pistole" (der Wustrower ABV) und eine dickliche Kurgästin ab. Die Dame ist diesbezüglich bei "Pistole" vorstellig geworden, weil sie angeblich von einem Seefahrtschüler namens Klaus unsittlich oder unbefriedigend behandelt worden wäre.

Aber auch dieser Lokaltermin verläuft für die Urlauberin unbefriedigend und "Pistole" kann ihr auch nicht weiterhelfen. Der mutmaßliche Sexualverbrecher kann unter den angetretenen "Kläusen" nicht gestellt werden. Diese dürfen daraufhin mit deplaziertem Grinsen wieder einrücken.

Jeden Montag ist für alle Studenten aber ausrücken unumstößliche Pflicht:

Antreten zur vormilitärischen Ausbildung.

Der ganze Zivilistenhaufen eiert dann, bewaffnet mit einem Spaten, in hirschlederner Seppelhose, in Jeans oder Knickerbockern, wie es ein jeder für angebracht hält, auf dem Fischland umher, um mit den dabei antrainierten Fähigkeiten den Klassenfeind und den Bonner Ultras das Fürchten zu lehren. Patenschaftlich betreut wird für diese Aufgabe unsere Schule von dem Leutnant nebst 10 Mann, die auf der Ahrenshooper Signalstation von ihrer Steilküste aus ständig die aggressiven Machenschaften des Klassenfeindes auf Fehmarn und Bornholm im Auge haben.

Wir bitten die Genossen innerhalb der patenschaftlichen Betreuung um einheitliche Klamotten, abgelegte Bordpäckchen oder Kieler Knabenanzüge, damit wir bei unseren militärischen Aufmärschen nicht daherkommen, wie der "Warneminner Ümgang".

"Das geht seinen sozialistischen Gang, Genossen!" versprechen die Genossen und unser bunter Haufen dackelt Montag für Montag weiterhin als solcher über das flache übersichtliche Fischland.

Die Genossen unserer "Pateneinheit" interessieren sich wohl mehr für die nicht vorhandene Bekleidung der Badenixen am Effi-Strand unter ihrem Ausgucksturm, als die ebenfalls nicht vorhandene Kleidung bei uns.

Wir bilden eine Selbsthilfegruppe.

Diese bestellt in der Buchhandlung Möller für unsere zwei Funkerkompanien 35 Kieler Knabenmützchen in kreppapieriger Faschingsausgabe mit zwei Bändern und dem Aufdruck "Marine" auf dem Stirnband. Nach dem Eintreffen der bestellten Sendung stehen zwei Kompanien im herrlichen Einheits-Look mit Spaten und Kieler Knabenmütze besonders akkurat aufgereiht vor dem Schulgebäude. Bereit zum Befehlsempfang und Abmarsch. Bereit zur Verteidigung des Vaterlandes und unserer Errungenschaften. Selbst Egon steht stramm, mit Händen an der Lederhosen-Naht.

Wenn die expandierende Flotte in zwei Jahren uns bis dahin ausgebildete Kader nicht so dringend nötig hätte, wir hätten schon am nächsten Dienstag alle samt unsere studentische Karriere an der Wustrower Kaderschmiede beenden dürfen. Die Reaktion auf unsere hübschen Bändermützchen ist beeindruckend. Die berufsmäßigen Beschützer der zu verteidigenden Errungenschaften verstehen gemäß des Ernstes der zu bewältigenden Aufgabe keinen Spaß.

![]() In the army now

In the army now

Kurz vor den Sommerferien rücken die seeseitigen Landesverteidiger in Wustrow an.

Mindestens fünfzigtausend Mark Gehalt sitzen mit geflochtenen Schulterstücken in der Mensa. Die Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" der Volksmarine in Stralsund, volksmündlich "Schwedenschanze" genannt, nimmt sich nun in den Semesterferien so richtig unserer an und wir sollen nun, in der Mensa zusammengetrommelt, uns darüber in Heiterkeitsausbrüchen erkenntlich zeigen und vor Freude auf die Schenkel schlagen. Statt dessen läßt ein lautes Murren die Stralsunder Admiräle die Augenbrauen heben. "Genossen, wir sind Seeleute und sie sind Seeleute, wir werden uns gut verstehen" konstatiert eine hohe Charge im Präsidium. Bei: "Wir sind Seeleute" intensiviert sich das Raunen im Studentenpulk und die militärischen Gesichter im Präsidium verfinstern sich. Die christliche Seefahrt war sich doch mit der kaiserlichen, seit der Erfindung des Einbaums, noch nie ganz grün.

Zu Ferienbeginn werden hundert "Schaulers" mit Sonderbussen zum Bahnhof Ribnitz-Damgarten gebracht. Die Reichsbahn bringt uns nach Stralsund, zur einmonatlichen Einweisung in die Geheimnisse des seeseitigen Schutzes des Vaterlandes.

Unsere Vorbereitungen für dieses wichtige Ereignis beschränken sich vor dem viel lieber gehabten Ferienbeginn, in der Beschaffung eines "Persil"-Karton. "ATA", "WOK", "GENTHINA" werden auch akzeptiert, aber Waschmittel-Aufdruck muß. Ferner als Anzugsordnung Jeanshose und Lederjacke, Stoffturnschuhe für 6,30 DM. Wenn nicht im Besitz, borgen! Weiß der Teufel, wer diese Anordnung heraushaut, aber sie wird von 100 Seefahrtstudenten einhellig befolgt, von den Fischern (den B-Patenten), den Nautikern (den A-Patenten) und den Funkern, (den F-Patenten), den einjährigen, den zweijährigen und den schon fertig Studierten. Von Egon diesmal nicht, der kommt gar nicht erst mit, der ehemalige Hauptmann befreit sich selbst und widmet sich seiner 350-iger Jawa.

In den zusätzlich von der Reichsbahn angehängten Sonderwagen, die uns nach Stralsund bringen, schmunzelt schon der Schaffner über die beeindruckende Ausstaffage seiner Passagiere. Jeder dieser Reisenden führt als Reisegepäck einen mit Bindfaden verschnürten Waschmittelkarton am Mann. Jeder Passagier ist mit blauer Jeanshose, Lederjacke und Stoffturnschuhen bekleidet.

Nur einige Kästen Bier lockern das monotone Bild der Einheitsbehältnisse auf.

Um unsere Ranger-Einheit noch werbewirksamer ins rechte Licht zu setzen, empfängt uns auf dem Stralsunder Bahnhof die Militärkapelle der Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" der Seestreitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik.

Dem letzten Waggons entsteigt jedoch ein gut organisierter Einheitshaufen, der es doch offensichtlich darauf angelegt hat, die Seeleute der NVA mit ihren Kampfblechen nicht so tierisch ernst zu nehmen, oder genauer gesagt, zu verscheißern. Ich hätte als Kommandierender in dieser Situation diesen Haufen in gedeckter Truppenführung auf Schleichwegen klammheimlich die fünf Kilometer bis zu "die Objekt" am Strelasund geleitet. Statt dessen lockt deftige Marschmusik jeden Stralsunder an die Fenster und den Straßenrand, um diese Werbeveranstaltung der DDR-Waschmittelhersteller zu begrinsen.

Der erste Stich geht voll an uns, einige weitere auch noch, aber das Spiel gewinnen die Kampfblech-Kommandeure. Die machen uns im Gegenzug auf der Schwedenschanze mit Heimvorteil ordentlich die Hacken warm. Jeden morgen früh um sechse:" Komm'se hoch, die Sonne lacht ihn' an!" beschließt unser pfiffiger Spieß, als Mutter der Kompanie. " Auf, auf, ihr müden Leiber, die Pier steht voller nackter Weiber!" und das evt. noch als Tatsachenbericht, wäre uns lieber gewesen.

Bei der Armee, Genossen, ist die Anrede: "Genosse....Dienstgrad " erfahren wir von besagtem Spieß im PAZ (Politisches Aufklärungs-Zimmer) zum erstmaligen Laufenlernen in Kieler Knabenuniform. Sofort nach dieser ersten Unterweisung, haut Kohli den Spieß an: "Gestatten sie Genosse Dienstgrad austreten zu dürfen!" "Solche Blöden wie ihr, sind mir in meiner langjährigen Laufbahn bei der NVA noch nie untergekommen." beteuerte der Spieß täglich dreimal, während er sich förmlich das Futter aus dem Kulani reißt, um aus uns wenigstens annähernd solche Koniferen zu formen, wie er eine ist.

Ich möchte hier die NVA nicht lächerlich machen oder schlechter als sie war. Ein großes Glück für Deutschland, daß die kämpfende Truppe nie eine ernsthafte Kostprobe ihres Könnens abgeben mußte. Nur in diesem speziellen Fall, der Einberufung von 100 Gleichgesinnten, die sich alle mit Vornamen kennen und eisern zusammenhalten gegen die ungeliebte Befehlsgewalt, überfordert das Latein der Armee-Pädagogen.

Ihre bisher immer greifenden Mechanismen funktionieren nun unverständlicherweise nicht mehr. Das gespannte Verhältnis zwischen der christlichen Seefahrt und der Kriegsmarine verstärkt auch noch die Disharmonie.

Unsere Ausbilder prägte der Umgang mit den ihnen unterstellten Offiziersschülern der Seestreitkräfte, die während ihrer vierjährigen Ausbildung an der Schwedenschanze zum Leutnant zur See, entweder die Möglichkeit haben, blind zu gehorchen oder sich zu erschießen! Wir nutzen unsere außergewöhnlichen Möglichkeiten, erzeugen damit einen Druck, der natürlich erheblichen Gegendruck provoziert. Daher haben Durchschnitts-Wehrpflichtige in der NVA positivere Erfahrungen gesammelt, als sie meine Schilderungen jetzt wiedergeben:

Oberleutnant Häher ist der Oberkommandierende unseres Reservistenhaufens und wieder einmal ungehalten, das drückt sich darin aus, daß er uns schon vor dem zehnstündigen Unterricht statt um 06.00 Uhr um 04.30 Uhr per Alarm aus den Feldbetten scheucht und vorher vorsorglich zur Desorientierung die Sicherungen für die Beleuchtung herausdreht. Volle feldmarschmäßige Ausrüstung ist erwünscht und furchtbare Eile geboten, als ob der Klassenfeind schon vor den Toren Stralsunds stände. Vor dem Tor von "die Objekt" glotzt unser Oberbefehlshaber vergrämt auf seine Armbanduhr und meint, nach sieben Minuten hätte nach Schulstandard auch der phlegmatischste Offiziersschüler bereits nach der ersten Ausbildungswoche in Reih und Glied und voller Montur gestanden und bei ihnen trudelt der Erste so nach zwölf Minuten ein.

Oberleutnant Häher und sein Politoffizier sind vergnatzt und befehlen jetzt, nachdem sich der Haufen gesellt hat, einen verschärften Geschwindmarsch.

Ich schleppe neben zwei Decken auf dem Affen, Gasmaske, Zeltbahn, Gamma-Ausrüstung, Feldspaten, Kochgeschirr und dem halt nötigsten für solch einen Männerulk durch das Gelände. Dazu eine handliche Kolaschnikov. Viele meiner Leidensgenossen aber Granatwerfer und MG's. Längst ausrangiert, dennoch fünfzigtausendmal geölt und poliert und nur wegen des üppigen Gewichtes bei Übungen noch hochinteressant. Oberleutnant Häher trägt nur ein leichtes "Makarov"-Pistölchen und ist dementsprechend wesentlich mobiler.

Während eines Kontrollganges entlang der Truppe zuckt er zusammen: "Warum fährt denn das Schwein nicht gleich mit dem Fahrrad?" wird ihm hier aus der Masse und dem Morgengrauen heraus geboten. Die Fronten haben sich schon so verhärtet, weil nur noch gegenseitiges Maßnehmen unseren Tagesablauf bestimmt. Die standardisierte Frage: "Wer war das?" hätte sich der Genosse Oberleutnant wirklich kneifen können, aber er stellte sie stereotyp immer wieder. "Na gut" folgt dann nur noch und die Entdeckung eines Manöverteilnehmers, der zwar in vollster nur möglicher Montur und Staffage marschiert, aber ansonsten nicht in unseren second-hand Knobelbechern, sondern in seinen schönen weichen

Turnschuhen. Das schmälert natürlich enorm die Verteidigungsfähigkeit der Armee. "Sie melden sich umgehend nach Ankunft im Objekt bei mir" befiehlt Genosse Häher. (In "die Objekt" hätte jetzt der Spieß gesagt, aber der durfte in "die Objekt" noch abruhen um diese Zeit.)

Wir robben im bewachsenen Gelände um die Knochenmühle herum. Die Sechser-Reihen der Straße lösen sich auf schmalen Pfaden zwangsläufig zum Gänsemarsch auf.

Die Lage wird aus Kommandeursicht recht unübersichtlich.

Der Turnschuhträger wird nach ganz vorne delegiert, während hinten gewaltig gebremst wird. Wie zum Beispiel beim Taktieren während der Tour de France.

Nach dem Eintrudeln auch des letzten Geschwindmarschteilnehmers wartet Oberleutnant zur See, Genosse Häher auf die Meldung eines angeblich von ihm aufgebrachten Turnschuhträgers. Einem solchen, kaum vorstellbar das es ihn geben soll, schlägt prophylaktisch die ehrliche Entrüstung der gesamten Truppe entgegen.

"Wer rückt denn, wenn feldmarschmäßig befohlen ist, in Turnschuhen aus. Das ist ja unerhört!" ist die einheitliche Truppenmeinung.

"Na gut, erstes Glied vier Schritt vor, zweites Glied zwei Schritt vor!" heißt das Kommando.

Na, das hatten wir schon öfter.

Unsere Empörung ebbt ab. Ein Turnschuhträger wird bei der intensiven Kontrolle des Schuhwerkes zwischen den gelichteten Reihen nicht aufgebracht. Ein jeder trägt nach Dienstvorschrift 0815 die Knobelbecher, in denen sich vorher schon mehrere gepeinigte arme Schweine deftige Blasen verschafften.

"Na gut" tönt Oberleutnant Häher nach der für ihn unbefriedigend ausgefallenen Schuhwerkskontrolle. "Na gut" ist zwar kein militärisches Kommando, aber erfahrungsgemäß folgt dieser von ihm strapazierten Redewendung ein solches, meist unangenehmes. In diesem Falle: "Abrücken zum Exerzierplatz."

Der Schulrekord des bisher besten Offizierschülers läge bei 42 Sekunden für die dort aufgebaute Sprintstrecke, mit Eskaladier- und Hauswand und dem Drahtverhau, der robbend zu unterkriechen ist. Viel Zeit bis zum Waschen und Einrücken in die Unterrichtsräume bleibt nicht mehr, somit wird befohlen, daß jeder der tauben Geschwindmarschteilnehmer unter 50 Sekunden zügig und Schlag auf Schlag über die Sturmbahn zu hetzen hat.

Genosse Häher baut sich am Start breitbeinig auf, entblößt seine Armbanduhr und schickt den angehenden Funkoffizier Rosenthal, genannt "Kohli" der F1B als ersten in die Spur. Ausgerechnet den, denken wir, aber dessen Mentalität kennen eben auch nur wir. "Kohli" ist nicht so wie ich mit der leichter zu händelnden Kolaschnikov verteidigungsmäßig bestückt, sondern mit dem alten Karabiner K98 der deutschen Wehrmacht und dieses Gerät hat Überlänge. Damit fuhrwerkt "Kohli" sofort nach dem Startkommando übermotiviert in den über ihm kreuz und quer verdrahteten Verhau, weil das lange Gewaff auf seinem Rücken sich darin sofort recht kompliziert und unlösbar verfängt.

"Kohli" bemüht sich redlich, auf der Sturmbahn eventuell sogar den Schulrekord zu brechen, aber leider vergeudet er alleine schon über 3 Minuten auf den ersten zwei Metern im Drahtverhau. Schließlich schaut sein Stahlhelm neben dem langen Karabiner oben aus den Spanndrähten heraus, wo ihn letztendlich seine Kumpels nach Abnahme des Helms und Lösen des Gewehrriemens und Entwaffnung befreien müssen.

"Na gut, die Übung ist beendet, Fertigmachen zum Unterricht" lautet das offizielle Kommando und: "Solche Blödmänner hatte ich noch nie in meiner Truppe" der private Kommentar von Oberleutnant Häher.

Ab zwei Mann wird in "die Objekt" marschiert, befiehlt unser Lieblingskommandeur, der Spieß. Eine Zweimann-Marschiereinheit bildet z. B. die tägliche Backschaft, die vor jeder Mahlzeit in der Kantine den entsprechenden Tischdienst zu realisieren hat. Der längste unserer Hundertmann-Truppe mißt ca. zwei Meter, der kürzeste etwas über eineinhalb Metern. Die Organisierung der Backschaft obliegt unserer eigenen Befehlsgewalt. Der längste und der kürzeste werden zum Tischdienst abkommandiert. Das ergibt sich rein zufällig so.

Oberleutnant Häher liest uns nach dem Mittagessen angetreten vor "die Objekt" die Leviten. Das tägliche Ritual während jeder Mittagspause zur bewußt gewollten Verkürzung derselben. Danach geht's wieder bis 18.00 Uhr zum Hydro-Akustik-Unterricht und der Ableitung der vierundzwanzigsten Formel der Schallausbreitung unter Wasser. Während einer 14-jährigen Schulzeit bekommt man eine Menge hohlsinnigen Ballast eingehämmert, den man sofort nach bestandener Prüfung getrost zur Entlastung der grauen Gehirnzellen darin löschen kann. Die Armee setzte dem Ballast aber das Sahnehäubchen auf. Hydroakustik, abfällig auch Schlammhorchen genannt, in mehreren 10-stündigen Vorträgen am Stück, in 24 Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung unter Wasser pädagogisch ganz pfiffig und anschaulich rübergebracht. Ich bin angehender Seefunkoffizier und an Wellen interessiert, die sich in Höhen von 12 Kilometern über dem Wasser und nicht unter Wasser ausbreiten. Sollte mein Dampfer absaufen, kommt der Funkverkehr doch ohnehin zum erliegen. Zur Verbesserung der Aufnahmefähigkeit für die Ableitung der 24. Schlammhorcher-Formel hält uns während der Mittagspause also Oberleutnant Häher vor "die Objekt" hellwach. Plötzlich erklingen harte, exakt militärische Kommandos, die des Hähers auch nicht zu überhörende belehrende Worte noch übertönen. Die Zwei-Mann-Backschaft kehrt nach Erledigung ihrer Aufgabe zurück. Vorn der Niedrige, hinter ihm der Hohe, beide mit bunter Bestecktasche, im Gleichschritt marschierend, wie befohlen. "Zug" kommandiert der Niedriggewachsene, während die marschierende Zwei-Mann-Einheit zwischen dem in seinen belehrenden Ausführungen unterbrochenem Oberleutnant und uns aufgereihten Stillgestandenen im Stechschritt durchdefiliert.

"Vordermann, Seitenrichtung, Ruhe im Glied", befiehlt dann abschließend noch der Kurze dem Langen, bis auf das exakte "Halt" auf dem richtigen Fuß das "Nach links weggetreten" folgt.

Wir schlagen angesichts dieser bewundernswerten Leistung vor, die Truppe in 50 Zweierzüge zu splitten, zur Verbesserung unserer sonst recht miesen Marschierleistungen.

Auch im nächsten Jahr und somit den nächsten, aus unserer Sicht geklauten Semesterferien, albere ich zusammen mit den anderen duften Kumpels wiederum in "die Objekt" herum. Ich habe es bereits zum Obermaat gebracht. Mein Rangabzeichen, so einen modifizierten Anker, befestige ich mit ein paar Stichen an meiner Kieler Knabenbluse.

Eigentlich bin ich nur von der Backbord-Seite aus als höherer Dienstrang, als der eines Matrosen zu identifizieren. Aber das ist nicht mein Problem.

Ich habe das unlukrative Amt des VS-Verantwortlichen. Befehl ist Befehl.

VS wie Verschlußsache. Ich hole in einer eigens dafür konzipierten Aktentasche, je nach Unterrichtsbedarf, im Hochsicherheitstrakt der "Schwedenschanze" die Schlüsselunterlagen für die codierten Funksprüche zur Führung der Kampfbleche, die in der Regel allerdings die Ostsee-Hoheitsgewässer der Deutschen Demokratischen Republik nur zu Freundschaftsbesuchen in die Nachbarhäfen der polnischen und sowjetischen Waffenbrüdern verlassen. Vorausgesetzt, der Wind bläst nicht stärker als Windstärke sechs. Da fallen der Seekrieg und auch die Freundschaftsbesuche aus.

Ich bringe meine gegen Empfangsquittung und Sonderausweis empfangenen Verschlüsselungs-Unterlagen zum Hochsicherheitstrakt zurück, als eine herbe Kommandostimme mein Vorhaben vorübergehend unterbricht: "Genosse Obermaat, Genossen Matrosen, zu mir!" Nachdem ich auf dem Hacken eineinhalb Vollkreise drehe, entdecke ich den ziemlich Hohen, baue mein Männchen und melde: "Genosse Korvettenkapitän, Obermaat Flegel mit GKDOS-Unterlage zum Stabsgebäude unterwegs." Die zwei Matrosen, die mich angeblich grußlos passierten und ich werden an die weiß getünchte Wand der Kantine gestellt und mit einer "Penti" fotografiert. Die goldfarben beblechte "Penti" ist nun wirklich der lächerlichste Fotoapparat der Warschauer Vertragsstaaten. Beim Losknipsen fliegt rechts ein Knüppel aus dem Apparat, beim Hineindrücken desselben, wird dann der Film weiter transportiert.

Derart ausgerüstet, werden wir drei Missetäter also lichtbildnerisch von dem Flottenadmiral abgelichtet und unsere Konterfeie am nächsten Tag auf der Wandzeitung zur Verbesserung der Mißstände in "die Objekt" aufgehängt. Ich, weil ich als Obermaat nicht auf die Ehrenbezeugung meines, an der Backbordseite meiner Bluse angehefteten Ankers bestanden habe und die beiden Matrosen, weil sie diesen an meiner Steuerbordseite nicht gesehen haben.

Jeder Tag ist schön!

Ich habe nur 60 solche Tage in "die Objekt" verbracht, und auf Grund meiner mittlerweile auch kriegstauglichen Kenntnisse einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Nach diesem werde ich wegen "aufsässigem Verhalten" aber wieder degradiert. Von den 60 Tagen hätte ich auch ohne meinen Kumpel Jochen etliche im betriebseigenen Knast der Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" verbracht. Nach dem der Spieß mit seinem IQ von etwa 3,5 meinen Spind umgekippt hat, weil der Pfalz eines Taschentuches um o,5 Millimeter nicht auf Kante mit dem darüber liegenden bündig lag. Ich vertrete als jugendlicher Heißsporn die Meinung, daß derjenige, der meinen Spind umkippte, diesen auch wieder einräumen müsse.

Jochen räumt ihn ein, normgerecht.

So, daß die Erfinder dieses Männerulkes, nach dem Pappstreifen in den auf Zehntelmillimeter auf Kante gelegten Taschentüchern die Gefechtsbereitschaft erhöhen sollen, nichts mehr zu meckern haben.

Ohne meinen Kumpel Jochen hätte ich jetzt, den evt. interessierten Lesern, das Innenleben des Armee-Knastes nach 6 Tagen "Dicken" geschildert.

Später dann fege ich bei der Waffenausbildung an irgendeiner Zwillingsflak dem Spieß die Obermeister-Mütze vom Kopf, weil ich mit dem Drehmechanismus ganz rasant die Rohre ihm entgegen, statt von ihm wegschwenke. Das ist meinerseits aber ein reiner Bedienfehler!

Die aufregenden Erlebnisse während meiner lumpigen 60-tägigen Armeezeit würden locker 100 Seiten dieses Buches füllen, denn jeder Tag dort war enorm aufregend.

Morgens um 06.00 Uhr Alarm. Ausrücken in voller Staffage. Vier Tage Feldlager, Schießausbildung.

Wir wandern durch ebenes Land über Wiesen und Felder, zwischendurch immer mal simulativ angegriffen durch Tiefflieger von rechts oder auch von vorn. Auch Atomares hält unseren Marsch nicht auf, denn wir verkriechen uns bombensicher in unsere am Mann geführten Gammapäckchen und erhalten somit unsere Kampfkraft.

Meiner Gasmaske fehlt das Gummi-Flatterventil, das haben meine Vorbenutzer schon entfernt. Ich nehme das begrüßend in Kauf und muß vor Anstrengung keuchend, die Atemluft nicht durch den Filter und Schlauch saugen, sondern kann sie leicht und ausreichend der Außenluft entnehmen. Tage später dann kommen mir aber heftige Bedenken, wir müssen mit unserer Ausrüstung in die Tränengaskammer. Ich borge mir eine Maske von den schon Drangewesenen und sehe mich im Kreis mehrerer ebenfalls Bedürftiger.

Unser Wanderweg zum Feldlager führt jetzt über eine Kuhkoppel. In mitten dieser liegt ein kleiner Tümpel, von Kühen ziemlich zertrampelt. Rund herum dehnt sich die endlose Wiese. Die linke Wegmarkierung am Ufer bildet Oberleutnant Häher, die rechte sein Politoffizier. Zwischen beiden hindurch führt unser Weg direkt hinein in das Feuchtbiotop. Dabei ist einzig und alleine darauf zu achten, daß die Waffe nicht naß wird. Die ersten Züge der Nautiker sacken lediglich bis zum Koppelschloß weg, die letzten Truppenteile der 100 Mann, die Funker, retten nur mit erhobenen Händen trocken ihre Bewaffnung zum gegenüberliegenden Ufer des kleinen, aber nun vollends zertrampelten Tümpels.

Hastig geht es blasenbildend weiter, hastig müssen nach Ankunft die Zelte aus den Dreiecksbahnen konstruiert werden, aber keiner hat davon eine blasse Ahnung. Als wir den Campingplatz schnucklig in die Landschaft drapiert haben, müssen wir wieder abreißen, da ein militärisches Zeltlager, auf Wunsch des Genossen Häher, in U-Form erstellt werden muß. So einen Scheißhaufen habe er noch nie gesehen, läßt er uns lautstark wissen.

Wir bauen um und hasten zum Schießen. Besser zum Danebenschießen, weil jetzt nur noch Biathlon-Profis etwas treffen würden.

Der Leiter des Schießens, Oberleutnant Häher, überblickt in Badehose mit Sonnenbrille vom oberen Rand des Schießstandes auf einem Gartenstuhl die Szenerie und meckert herzzerreißend über unsere ausbleibenden Einschläge. Wir schießen zu dritt, liegend auf drei Pappkameraden. Kolaschnikov, Einzelfeuer 9 Schuß im Magazin und treffen nichts. Als die jetzt diensthabende Dreierformation das Gemecker des Erholungsuchenden zu sehr nervt, kommt vom rechten Flügelmann der Schützenkette leise zischend das Kommando: "Alle auf den linken". Der linke Klassenfeind hat dann 13 Volltreffer, während die andern beiden unversehrt davon kommen. Das befriedigt den Genossen Oberleutnant auch wieder nicht, zumal die drei Schlumpschützen die natürlich falsche Auffassung vertreten, es könne jeder auf einen der drei Pappkameraden schießen, den er für besonders gefährlich hält. Keiner hat uns das vorher anders erklärt!

Wir dallern und ballern vier Tage in der Gegend umher und kacken hinter die Büsche. Nur Reinlichkeitsfanatiker schlagen sich zur gelegentlichen Körperreinigung zum ziemlich entfernten Strelasund durch, aber dessen Ufer sind von dichtem Schilf gesäumt, verkrautet und verschlammt.

Beim nächsten Schießen hoppelt ein kleiner heuriger Hase durch die Talsohle des Schießstandes. Oberleutnant Häher schreit hektisch nach einem vollen Magazin für die diensthabende Kolaschnikov und entlädt selbiges dann auf das kleine Häschen zu Füßen der Pappkameraden. Eine Abordnung wird zum Herbeischaffen des Wildbrets abkommandiert.

Diese kehrt mit leeren Händen und der Meldung zurück: "Genosse Oberleutnant, keinen erschossenen Hasen angetroffen." "Na dann hab ich den pulverisiert" kommentiert der Wilddieb diese Meldung.

Nach zwei Stunden haben die gerade diensthabenden Schützen die strahlend weiße Blume des hoppelnden Häschens erneut vor den Visieren. Sie unterbrechen das Schießen und machen umgehend Meldung: "Genosse Oberleutnant, pulverisierter Hase wieder anwesend."

Vier erlebnisreiche Tage gehen zu Ende. Wir brechen die Zelte ab, die Natur atmet hörbar auf.

Der erlebnis-pädagogische Ausflug lief aus Sicht des Kommandierenden anscheinend wieder nicht optimal. Er ist ungehalten.

Weil von drei mitzuführenden Decken aber wirklich am Mann nur noch zwei Platz finden, darf jeder Kämpfer, wie schon beim Anmarsch, eine per LKW zurücksenden. Statt diesen vom Kommandierenden gereichten kleinen Finger dankend entgegen zu nehmen, reißen wir ihm fast beide Hände ab, in dem statt der einen zugestandenen Decke, generell zwei, ja teilweise drei Decken im Seesack auf dem LKW verstaut werden.

Das entgeht dem wachsamen Auge der Kompanieführung nicht.

Eigenhändig prüft der Oberleutnant das Gewicht des Marschgepäcks der ihm am nächsten stehenden, abmarschbereiten Kopfglieder. Da er die ersten fünf Rucksäcke allesamt für zu leicht befindet, verbessert er mit Zuhilfenahme des Feldspatens deren Gewicht, durch Hinzugabe des reichlich verfügbaren Aushubs unserer Zeltgräben. Danach beschleunigt er diesen Prozeß flächendeckend durch Pärchenbildung und jeder schaufelt dann unter Aufsicht seinem Partner ein paar mehr Kilogramm auf den Rücken.

Wie sich in "die Objekt" beim Ausschütteln unserer Klamotten herausstellt, leistete auch eine fette Kröte bei der Mehrbelastung ihres ahnungslosen Trägers ihren Beitrag. Diese zusätzliche Trainingseinheit bleibt unsererseits natürlich nicht unkommentiert.

Ich stehe im Zug F1a, am Ende der Kompanie. Aus dem Glied heraus beschimpfe ich per Zwischenruf die "doofe Kompanieleitung". Genosse Häher schaut genau in meine Richtung und mir fast in die Augen und ....er fragt nicht, wie üblich: "Wer war das?", er befiehlt: "Vortreten!"

Ich zucke mit der linken Hand, um meinen Vordermann zur Ausführung dieses Befehls zur Seite zu schieben. Dieser ist Parteisekretär meiner Parallelklasse und zischt, meine Reaktion bemerkend: "Stehen bleiben!" durch die Zähne.

Es folgt eine bedrohliche Stille.

100 Mann stehen diesmal wirklich "stillgestanden".

Vor meinem Vordermann steht, herausgetreten Meister Witt, mein Zugführer und Klassenkamerad. "Meister Witt, wer war das?" fragt jetzt bedrohlich der von mir so herb beleidigte Kommandeur. "Ich habe nichts gehört" beantwortet Ali Witt ohne zu zögern in seiner ruhigen Art diese Frage.

Im Objekt wird er dann von einem Gremium hochrangiger Führungspersönlichkeiten heftig zur Lüftung dieses Geheimnisses bedrängt.

Hundert Mann und Ali schweigen wie ein Grab.

"Felix reiß dich am Riemen, du bringst mich und uns alle bei diesem Verein hier in Teufels Küche!" ist Alis wohlgemeinter Rat, nach seinem standhaften Verhör. Alfred Witt war ein prima Kumpel, starb aber nach unserer Armeezeit bereits nach zehn Jahren Seefahrt an einem Krebsleiden.

Nachdem auf unserem abgebrochenen Campingplatz Meister Witt keinen Beitrag zur Aufklärung des schwerwiegenden Disziplinarvergehens leistet, kommt das übliche inoffizielle Kommando: "Na gut". Eingeweihte wissen jetzt, daß diesem stets ein offizielles und generell äußerst unangenehmes folgt und das heißt für diesen speziellen Vorfall, statt: "Rechts um" schlicht und einfach "Links um".

Unseren 100 Mann starken Wanderverein führt stets der Zug der Nautiker 1. Studienjahr an. Die Kameraden haben an der Wustrower Seefahrtschule noch 4 Semester bis zum Kapitän auf großer Fahrt vor sich und reagieren auf die Drohungen, militärischerseits ihr Studium negativ zu beeinflussen ziemlich "algerisch". Wir übrigen Mitmarschierer haben dafür Verständnis.

Wir beiden Funkerzüge, F1A und F1B haben glücklicherweise unseren Fachschulabschluß von Wustrow schon in der Tasche, aber kein Patent.

Erst Armee, dann Funkzeugnis, dann anmustern!

Pädagogisch unwahrscheinlich ausgebufft läßt Oberleutnant Häher aus dieser Tatsache heraus, die beiden Funkerzüge in ihrer ständigen "LMA"-Stimmung immer ganz achtern marschieren, dort hinten können sie am wenigsten Mist bauen. In dieser Standardformation ist unser "winning team" nun auch angetreten und hat sich gegenseitig den Dreck in die Ranzen gehauen.

Vorgesehen ist danach "Rechts um" und die führenden Nautiker hätten mit uns im Schlepp schon bald die Straße von Prora nach Stralsund erreicht und auf dieser wacker fürbas marschierend, mit einem Lied auf den Lippen und stolz geschwellter Brust, wegen der hervorragenden Schießergebnisse, auch bald "die Objekt".

Wegen "Na gut" kommt "Links um" der erste Funkerzug leistet somit die Führungsarbeit und rechter Flügelmann ist "Kohli", der mit dem langen Karabiner im Drahtverhau der Sturmbahn. "Kohli" schleppt stoisch seinen verdreckten Rucksack. Aber das hätten die Offiziellen sich wesentlich und hartnäckig im schnelleren Tritt gewünscht.

"Kohli" jedoch ist nicht kommunikativ. Er hat abgeschaltet und hört, sieht und spricht nichts mehr.

Das Gelände ist unwegsam, wir müssen hintereinander wandern. "Kohli " hat seinen Feldspaten am Koppel rein zufällig so drapiert, daß bei jedem Schritt sein Kochgeschirr mit einem lauten Gong dagegen ballert. Das ergibt den Marschtakt für die gesamte Truppe. Den gemütlichen Wanderschlag finden alle recht angenehm, bis auf die Obersten. Der Oberleutnant tänzelt aufgeregt, nur mit seinem Pistolentäschchen belastet, an der weit auseinander gezogenen Truppe auf und ab und muß dabei oft über Stock und Stein hüpfen, weil den schmalen Weg ja die schwer schleppende Kolonne belegt.

"Schließen sie auf, gehen sie schneller, machen sie den Stahlhelmriemen zu, krempeln sie die Ärmel runter," heißen die aufmunternden Kommandos.

Es ist warmer August.

Nebst dem Dreck in den Rucksäcken tragen wir kratziges blaues Kieler Knabenzeug und geölte Stahlhelme.

Aber wir haben eine herrliche Erfrischung vor Augen.

Die ausgesuchte Wanderroute führt auf Umwegen wieder direkt zu dem uns vom Hinmarsch schon bekannten Badeparadies.

Die beiden "Öberschten" bilden wieder die Begrenzungspfähle. Niemand muß eingewiesen werden, es bedarf keinerlei Erklärungen. "Kohli" rückt dem Kommandeur so dicht auf den Leib, wie er es in seinem verkeimten Zustand nicht einmal bei seiner Braut täte. Zwischen die beiden paßt nur noch "Kohlis" Zeigefinger. Mit diesem tippt er dem Oberleutnant auf einen goldenen Knopf seiner gepflegten Uniform: "Solche Leute wie sie, krepieren im nächsten Krieg zu aller erst."

Wir wenige Mithörende der ersten Reihen erbleichen.

"Das kann sein, durch!" ist die uns verblüffende Reaktion und dabei bleibt es sogar.

Auf der Straße meint Werner Müller, der in der Wehrmacht die letzten Kriegstage als Hitlerjunge erlebt hat: "Kohli, dafür hätten dich die Nazis standrechtlich erschossen!" "Kohli" hat aber wieder jegliche Kommunikation eingestellt.

Wir planschen wieder durch das Feuchtbiotop, genießen das Badevergnügen und suhlen uns schon fast wie die Wildschweine. Dementsprechend ist danach unser out-fit!

Auf der breiteren Straße überholen uns dann befehlsgemäß die Nautiker des 1. Studienjahres, aber die motzen das Bild des dahintrottenden Schweinehaufens auch nicht nachhaltig auf, da sie diesmal als letzte das aufgewühlte Erlebnisbad durchqueren, tauchen sie jetzt auch weit über die Sommermarke ein.

Kein zackiger Marschblock stolz geschwellter Brüste, wegen den hervorragenden Schießergebnissen mit "Spaniens Himmel" als Lied auf den Lippen, passiert die grinsende Torwache, sondern eine triefende, weit auseinander gezogene Rotte.

Meine Freunde Jochen Brosig, Werner Sander und ich kommen spätabends vom Landgang zurück. Ich war noch nicht oft in der Stadt, weil ich mich vorher der widerlichen Landgangsmusterung beim Spieß unterziehen muß und der findet nach seinen jahrzehntelangen Erfahrungen, andere hat er nicht, immer einen Grund, seine widerspenstigen Untergebenen zur Erhöhung der Gefechtsbereitschaft besser in "die Objekt" als an Land zu lassen.

An diesem Wochenende ist mir der Landgang mit viel Aufwand geglückt und wie man gleich sehen wird, er war ein voller Erfolg.

Wir drei trinken im "Gelben Hund" ("Goldener Löwe") ein Bierchen und wagen auch ein Tänzchen. Meine Tanzpartnerin trägt ein zitronengelbes Kleid: "Rück mir nicht so dicht auf den Pelz", protestiert sie, nach dem ich sie herzhaft in den Arm nehme. Tide hieve, wie der Seemann sagt. Sie drückt mich von sich weg, ihr zitronengelber Fummel ist in Höhe meines Koppels glänzendschwarz.

"Dein's ist doch sicher auch mit einem halben Pfund Schuhkreme eingeschmiert?" fragt die "dancing queen" dieser Garnisonsstadt. "Na klar" gebe ich zu, "sonst hätte mich der Spieß ja erst gar nicht aus "die Objekt" gelassen! Ich mußte ja sogar meine Schuhsolen putzen, jedenfalls den Teil davon, der sich Steg nennt!"

Im Lokal halten sich zehn betanzungswürdige Mädels und etwa 80 Seemollies auf.

Selbst vor Mädels, die sich auch mit fünfzehn Bieren nicht schöner saufen lassen, baut eine halbe Kompanie Seemollies beim Einsetzen der Musik artig einen Diener.

Jetzt, bei diesem Tanz, ändert sich die Szenerie.

Wir drei nutzen die unverhofft sich bietende Chance, greifen uns die schnuckligsten Mädels und können mit diesen und noch zwei älteren Ehepaaren auf der leeren Tanzfläche schon fast einen Turniertanz abliefern. Bei allen vorherigen Runden standen die Tanzenden Schulter an Schulter gepreßt und konnten maximal nur mit dem Mors wackeln. Dabei schmierten die Seemollies die Schuhkreme ihrer Koppel an die Ballkleider ihrer Mädels.

Die Kapelle spielt "La Paloma".

Nachdem alle Kieler Knabenanzüge deshalb demonstrativ sitzen bleiben, stehen sie nun dennoch auf und umringen nun allesamt die Tanzfläche, als ob wir drei gleichsam Uniformierten eine Extratour abliefern. Nur klatschen die Berufskollegen nicht, sie sind maßlos entrüstet. Die erst vorgestern Rekrutierten, bei denen der Arm noch krumm ist vom Koffertragen, drohen mit diesem am heftigsten.

"La Paloma" tanzt kein Seemann, das ist eine nicht zu verzeihende Pietätlosigkeit gegenüber diesem ehrenwerten Berufstand!

Eine Beleidigung von irgendwo und irgendwann, auf irgendeinem Schiff einmal Untergegangener. Nichts Genaues weiß aber nicht ein einziger aus der ersten Reihe dieser Protestdemo. Je nach Charakter hat die eine niedere Charge fast Tränen in den Augen, die andere ballt dagegen die Fäuste.

Nachdem wir die Mädels zum Platz begleitet haben, geht das Zeremoniell weiter.

Jochen hat sein Seefahrtsbuch dabei. Damit fuhr er schon vier Jahre beim Fischkombinat am Armeeschießgebiet Adlergrund vorbei, nach Labrador, der Georgebank oder in die Barentssee und das auch, wenn der Wind recht heftig blies und der Trawler vereiste.

Der am heftigsten gestikulierenden Pappnase hält Jochen nun sein Seefahrtsbuch unter die selbe. Das beruhigt augenblicklich die Aufgebrachten.

Wir verlassen die Kultstätte für Deutsche Seekriegsgeschichte. Getrunken haben wir nicht viel und sehen uns ziemlich nüchtern für den Heimweg auf dem Markt nach einem Taxi um. Der Weg zur Schwedenschanze ist weit. Ein Matrose aus Parow gesellt sich zu uns. Seine Einheit in Parow liegt noch ein paar Kilometer weiter draußen in der Taiga.

Der Taxifahrer bringt erst den Parower Matrosen zu seiner Kaserne und fährt dann, nicht aus der Stadt, sondern eben aus der Taiga kommend vor "die Objekt" vor. Genau vor dem Schilderhäuschen des Wachhabenden läßt uns freundlicherweise der Fahrer aussteigen.

Unsere traute Umgebung mit ihrem anheimelnden Flair hat uns wieder.

"Wie können Menschen in einer derartigen Kulisse nur ihr ganzes Berufsleben verbringen und die Hälfte davon, mit Grüßen von Vorgesetzten vergeuden?" geht mir durch den Kopf.

Wir zücken unsere Ausweise, grüßen artig den Wachposten und grüßen nach drei Schritten den GOvD (Gehilfe des Offizier vom Dienst). Von diesem werden wir freundlichst, nach Art des Hauses wieder willkommen geheißen:

"Wissen sie, daß sie hier nicht halten dürfen? Hier ist Halteverbot!"

Wir machen Männchen und Meldung und erklären dem diensthabenden Gehilfen, daß das Taxi durch einen Taxifahrer chauffiert wurde, was ein GOvD ja nicht wissen kann. Eben dieser Chauffeur habe auch das Fahrzeug direkt vor dem Eingang zum Halten gebracht.

Unsere Erläuterungen sind anscheinend zu hoch gestochen für den Offizier, denn er fragt im Gegenzug und gehobenem Ton: "Kennen sie die Verkehrszeichen nicht?"

Die Situation eskaliert schon wieder leicht.

"Nöö, wir sind nur Radfahrer" beantwortet Jochen die Frage und bestätigt damit unseren Blödmannstatus. Nachdem wir unsere Namen und die Einheit nennen müssen, sind wir als solche völlig entlarvt. Als Reservisten fallen wir in dieser Kaderschmiede unter die Kategorie "nutzlose Zivilisten", die sogar zum richtigen Taxifahren zu dusselig sind, wie es sich ja gerade zeigte.

Als wir wegtreten dürfen, dürfen wir wieder antreten an höherer Stelle. "Genossen Maaten! Zu mir!" dröhnt es auf uns herab. Der OvD (Offizier vom Dienst) verfolgte aus dem Fenster seines Dienstzimmers im ersten Stock gelehnt, den Disput vor der Wache. Das dabei erzielte Ergebnis war aus seiner Sicht unbefriedigend. Vor seinem Schreibtisch stillgestanden, haben wir seiner ausgefeilten Rhetorik zu lauschen. Zu welchem Thema er doziert, kann ich nicht wiedergeben.

Ich höre nicht mehr zu.

Mich interessiert brennend die Telefonanlage in dem Dienstzimmer. Als ich mich während "stillgestanden" zur Betrachtung der selben zu weit vorbeuge, ziehe ich mir den Zorn des Genossen Kapitänleutnants zu.

Werner Sanders Interesse gilt der Landkarte an der Wand und Jochen findet auch etwas Interessantes zum Vertreiben der gähnenden Langeweile. Die nächsten 15 Minuten vergehen wie im Fluge mit den Erläuterungen, wie ein TGL-gerechtes "Stillgestanden" auszusehen hat. Die richtige Handhabung dieser Körperhaltung ist nahezu der ausschlaggebendste Faktor für die Kampfkraft jeder Armee und für die Ausbildungsergebnisse an der Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" sowieso im ganz besonderen.

Und wir stehen stillgestanden, die denkbar ungünstigste Körperhaltung, für ein jetzt angebrachtes Nickerchen.

Die Daten unserer Rückennummer sind längst erfaßt. Fürs erste fliegen wir raus, bekommen aber am Montag einen Termin für Mittwoch, zur weiteren Erörterung dieses besonderen Vorkommnisses vor einem größeren Gremium.

Während der ersten beiden Unterrichtsstunden am Dienstag steht Politvorlesung auf dem Stundenplan.

Lehroffizier ist Kapitänleutnant Felkepräger, jener Offizier vom Dienst, der uns am Sonnabendabend zum Landgangsende so freundlich in "die Objekt" empfing und uns mit aufopferungsvoller Hingabe auf unser Fehlverhalten aufmerksam machte.

Seine monotone Stimme hat sich seit Sonnabend nicht geändert, mit der er während seiner Vorlesung die Heldentaten Marx, Engels und Lenins lobpreist. Kapitänleutnant Felkepräger belegt den Lehrstuhl Marxismus-Leninismus.

Jochen vertreibt sich in der ersten Bank die schon wieder aufkommende Langeweile durch das Studium der Heldentaten der Digedags in der neuen "Mosa", dem führenden Cartoon -"Magazin" der DDR.

Beim Studium dieser falschen Fetische wird er ertappt: "Wir kennen uns doch", bemerkt der Polit-Wissenschaftler. "Jawohl Genosse Kapitänleutnant. Für morgen haben wir einen Termin zum weiteren Kennenlernen."

Wir drei haben Termin.

Mindestens fünfzigtausend Mark Gehalt sitzen wieder im Präsidium. Wir drei Wochenendlandgänger stehen "stillgestanden" davor. Ziemlich lange.

Werner Sander und mir werden sechs Tage "Dicken" angedroht. Ich bitte darum. Das kommt nicht gut an.

"Aber dadurch werden sie noch verbitterter", konstatiert ein Menschenkenner mit einem ganzen Sternenhimmel auf den geflochtenen Schulterstücken.

Jochen wird eine heftige Mißbilligung ausgesprochen.

"Obermaat Flegel, Obermaat Sander, sie werden wegen aufsässigen Verhaltens degradiert" lautet schließlich das mich niederschmetternde Urteil.

"Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik" antworte ich und knalle die Hacken zusammen. "Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik" sagt der gebildete NVA-Soldat aber nur bei Auszeichnungen, nicht bei seiner Degradierung.

Da habe ich etwas verwechselt, aber im Schulungsunterricht beim Spieß haben wir das Stoffgebiet auch noch nicht gehabt.

Werner Sander bittet die Fünfzigtausend Mark Gehalt im Präsidium, wie ein Mensch, und nicht wie ein Offiziersschüler behandelt zu werden. Das findet dort überhaupt keinen Anklang und zieht ziemlich lange Erläuterungen nach sich, über den angeblich keinesfalls bestehenden Unterschied zwischen Menschen und Offiziersschülern.

Und wir stehen stillgestanden, die denkbar ungünstigste Körperhaltung für ein jetzt angebrachtes Nickerchen.

![]() Einmal Mittelmeer und zurück

Einmal Mittelmeer und zurück

Vier nervige Wochen Männerulk gehen vorbei, vier verbleibende Wochen Semesterferien leider viel schneller.

Im Dezember brandet im Semester F1A Beifall auf. Unser Fachgebietsleiter, das Funkurgestein Ernesto Leitzsch, hat beim VEB Deutsche Seereederei eine Praktikumsreise für seine Truppe klargemacht und kommt auch selbst mit. Ernesto hat keinen pädagogischen Abschluß, so kommt ein jeder mit ihm gut klar und alle gehen gern mit ihm auf Klassenfahrt ins Mittelmeer.

Ernesto ist eigentlich mehr Kumpel als "big boss".

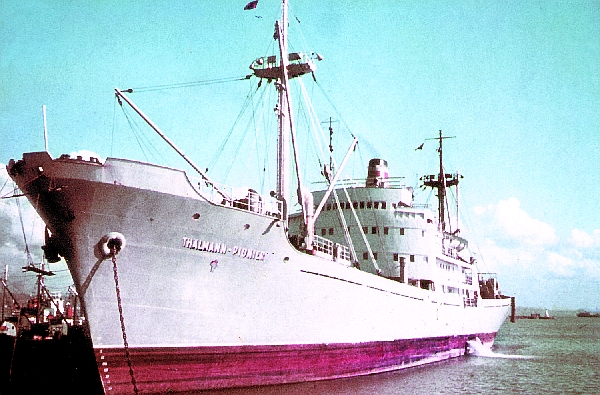

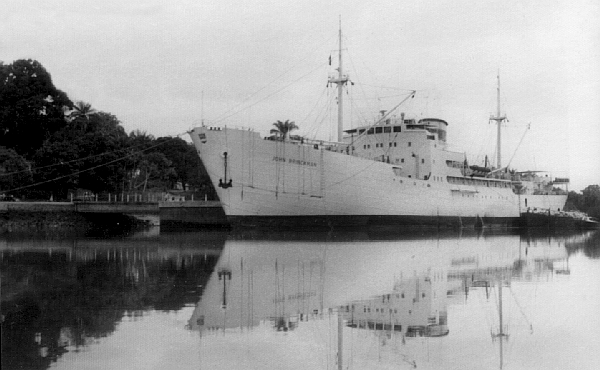

Weihnachten verbringe ich zu Hause bei meinen Eltern und meinem Mädel. Silvester 1959 um 18.00 Uhr trete ich meine erste Wache auf dem Dampfschiff THÄLMANN PIONIER an.

Vorerst zwölf Stunden lang bis 06.00 Uhr in das neue Jahr hinein und in der Weiterführung zwei Jahrzehnte in mein kommendes Leben.

Ich bin, wie meine Klassenkameraden auch, als Decksmann gemustert. Das ist die Funktion eines "Schützen Arsch im letzten Glied", aber so wird niemand auf dem Schiff behandelt.

Wachhabender Offizier ist der Chiefmate, für Laien, so wie ich einer bin, der I. Offizier. Er hat zur Silvesterfeier seine Frau an Bord und ist ein umgänglicher Mensch. Er erklärt mir Deppen das Nötigste für meinen 12-Stunden Törn, insbesondere die Bedienung der Winschen zum fieren oder tide-hieven (teid) der Vor- oder Achterleinen, falls sich der Wasserstand im Hafenbecken ändert. Auf meine wißbegierigen Fragen hin, bekomme ich auch erläutert, daß mit tide-hieven das Straffen der Leine und mit wegfieren deren losegeben gemeint ist. Statt Winsch kann man aber auch Winde sagen.

Ich ziehe übermotiviert auf dem Schiff meine Kreise. Es ist nur ganz wenig Besatzung an Bord und die beginnt in der O-Messe schon bald mit der Verabschiedung des alten Jahres. Ernesto verabschiedet auch mit - und wie!

Ich schaue mir an Deck alles genauestens an und klettere auch auf die Masten, die Saling und das Peildeck.

"So jede Stunde kannst du schon mal in die O-Messe reinschauen und dir einen abholen" gestattet mir der Chiefmate. Dem widersetze ich mich nicht.

Oberleutnant Häher hätte jetzt in etwa befohlen: "Stillgestanden auf dem Gangway-Podest! Stündliche Meldung über Zustand von Mond und Sternen und etwaige Zivilistenbewegungen an der Pier!"

Die Party-Teilnehmer in der O-Messe zehren vom Vorrat einer 25-Liter-Milchkanne Ananas- Bowle, aber es stehen auch noch andere geistige Getränke zur Disposition. Der allstündlich von mir in der Messe abgefaßte Drink, hat nach einer Stunde an Oberdeck in der frischen winterlichen Seeluft seine Wirkung jedes mal wieder verpufft. So trete ich allstündlich immer wieder nüchtern an der Milchkanne an.

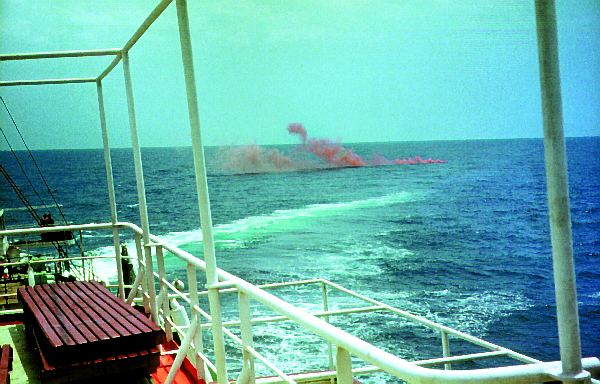

Um Mitternacht wird die laut Verfallsdatum unbrauchbare Signalmunition von der Brückennock aus verballert, soweit diese nicht für den gleichen Zweck mit nach Hause genommen wurde.

Bei meinen späteren Reisen habe ich bei jeder Silvesternacht in Küstengewässern das ungute Gefühl, wer in dieser Nacht auf See in Schwierigkeiten gerät, kann rot schießen bis zur Verdünnung. In dieser Nacht reagiert auf diese Signale niemand. Alle im Hafen liegenden Schiffe protzen um Punkt 00.00 Uhr ihrer Chronometer-Zeit für etwa 3 Minuten lang mit ihrem Typhon, ein imposantes Getute. Die Klangkörper der kleinen Barkassen mit ihrem hochtönigen eunuchischen Gepiepse beteiligen sich ebenso, wie die auf den mittleren Oktaven arbeitenden Schlepper und Kümos. Chef im Konzert sind natürlich die Großen. Je größer der Schlorren, je tiefer sein Baß.

Ein besonderes Instrument spielen die Dampfschiffe, wenn sie noch mit Dampf und nicht mit Druckluft tuten. Dampftuten können den Ton nicht halten. Bei ihnen kommt beim Ziehen an der Typhonleine als erstes statt Ton nur heißes Wasser, dem folgt dann im Wasserdampf nach einem Rülpsen ein tiefer Baß, der schnell in hochtönigere Oktaven anschwillt. Das ist sozusagen die blaue Mauritius unter den Schiffstuten.

Nach dem vom THÄLMANN PIONIER die letzte verfügbare 'unbrauchbare' Rakete mit ihrem grellen roten Magnesiumlicht am Fallschirm baumelnd zu Wasser (und hoffentlich nicht auf ein Rohrdach) sinkt, lichten sich auch die Reihen in der O-Messe. Auf dem Schiff und im Hafen kehrt zunehmend Ruhe ein.

Es wird langweilig.

An Oberdeck kenne ich mittlerweile schon jede Niete des Schiffes. Die anfänglich stündlichen Besuchsintervalle bei der vereinsamten Milchkanne verkürzen sich etwas. Ich fische ein zig-Meter langes Tonband Hand über Hand aus der noch viertel vollen Kanne. Dann gründle ich mit der Kelle und hole sie gehäuft mit Ananas-Stücken herauf. Die Bowle seie ich ab und esse die Stücke auf. Diesen Vorgang wiederhole ich tournusgemäß, aber ich vermute, wesentlich öfter, als noch volle Stunden bis zum Wachschluß verbleiben. Wir schreiben 1959, d.h. seit vier Stunden 1960, aber bis zu diesem Morgen, wußte ich doch noch nicht einmal wie Ananas geschrieben wird.

So gegen 05.00 Uhr habe ich wohl nach und nach ein oder zwei Kilo des wohlschmeckenden Bodensatzes der Milchkanne verdrückt, aber zu meinem Leidwesen springen davon in ziemlich kurzen Intervallen wohl drei oder vier Kilo aus meinem Gesicht, immer über das Schanzkleid die Bordwand hinab.

Die Bowle erweist sich jetzt als ziemlich vollmundig.

Bei der Gelegenheit lerne ich die vorteilhaftere Eigenschaft der Leeseite des Schiffes kennen und die Luvseite diesbezüglich zu meiden. Später im aufgewühlten Ägäischen Meer kommt mir das hier erworbene Wissen zugute, seekrankheitsmäßig gesehen.

Um 05.00 Uhr habe ich Herrn Pinkawa, den Koch zu wecken. Ich lege beim Uulf-Rufen eine Pause ein und erledige das termingerecht. Der Koch hüpft aus seiner Koje, zieht in der Kombüse eine Kiste Kartoffeln unter dem Herd hervor, die muß ich schälen. Bis 05.30 Uhr schäle ich mit meiner Restenergie im Marine-Vierkantschnitt auch noch einige Tüften. Gegen 05.15 Uhr haue ich verfrüht "Gebelchen" eigentlich aus meiner Koje. Er hat sein Fischlandmädel dabei und braucht im 'Judentempel', in dem wir über dem Propeller und der Rudermaschine untergebracht sind, meine sturmfreie Kammer. Darin sind meine drei übrigen Mitschläfer nicht an Bord und ich haue mich, rechtschaffen schlafbedürftig irgendwo hin. Für diesen Liebesdienst muß "Gebelchen" eine halbe Stunde früher ablösen und die dreiviertel volle Kiste Granaten abdrehen.

Nach Neujahr wird es richtig betriebsam an Bord und in unseren Unterkünften beängstigend eng. Jetzt sind alle 16 Teilnehmer der Klassenfahrt vorhanden.

Wir bewohnen die vier Viermannkammern im "Judentempel". So heißt volksmund-seemännisch das kleine Deckshaus auf dem Achterdeck abgerundet, so wie das Heck des Dampfers. Somit haben die beiden Viermannkammern mit Blick nach achtern, die Form eines Tortenviertels.

Die eine linke Schenkellänge des Tortenstücks hat genau die Länge einer Doppelstock-Koje, die rechte Gerade ist 70 cm länger, Kojenlänge plus Eingangstür. Das Interieur dieser Suite verfügt neben den beiden Doppelstock-Kojen noch über einen Tisch, einen Blechschrank, einen Hocker und drei Rohre eines Heizkörpers. Licht und Luft findet durch ein in die Rundung eingelassenes rundes Bullauge Zugang.

Die eine linke Schenkellänge des Tortenstücks hat genau die Länge einer Doppelstock-Koje, die rechte Gerade ist 70 cm länger, Kojenlänge plus Eingangstür. Das Interieur dieser Suite verfügt neben den beiden Doppelstock-Kojen noch über einen Tisch, einen Blechschrank, einen Hocker und drei Rohre eines Heizkörpers. Licht und Luft findet durch ein in die Rundung eingelassenes rundes Bullauge Zugang.

Der winzige Tisch ist an einer Seite der gebogenen eisernen Wand angeschweißt, die andere Seite stabilisiert eine am Fußboden angeschweißte Stütze. Der eine verfügbare runde Schemel ist jetzt im Hafen benutzbar. Auf See verbleibt er unterm Tisch an dessen einem Bein gelascht, damit er bei Seegang nicht in der Kemenate umherpoltert. Der Schrank ist ein blecherner lindgrüne Werkspind, nur vierfach geteilt, so hat jeder der vier Bewohner einen größeren Briefkasten zum Verstauen seiner Habe. Wir vier in der Kammer brauchen drei Tage, um uns zu arrangieren. Der verbleibende Freiraum in der Kammer bietet, bei angelegten Armen, immer nur einem Bewohner Raum zum An- oder Auskleiden, die drei verbleibenden Mitbewohner müssen dann von ihren Kojen aus dem Dressman zusehen oder hinausgehen.

Wir verstehen uns alle gut und meistern die atemberaubende Enge.

Richtig aus dem Weg gehen kann sich auf einem Dreitausendtonner ohnehin niemand.

Wir lernen die Schwimmwesten zu gürten und prägen uns die in der Manöverrolle zugeteilten Aufgaben ein, die zu erfüllenden Pflichten bei Bootsmanöver, Lecksicherung, Feuerlösch oder Mann über Bord. Ein über der Koje hängendes Kärtchen frischt im Manöverfall diese Kenntnisse aber auch noch einmal auf.

Ernesto teilt unsere Truppe in Seewachen ein.

Auf den Großschiffen der Reederei geht der Chiefmate die 4-8-Wache. Er zieht demnach um 04.00 Uhr und um 16.00 Uhr für 4 Stunden auf Wache. Der II.Offizier geht 0-4-Wache und dem III.Offizier bleibt die ungeliebte 8-12-Wache.

Wir werden den Wachoffizieren zugeordnet und verbringen von den vier Stunden eine Stunde und zwanzig Minuten am Ruder, danach die gleiche Zeit auf Ausguck, meist auf der Back, danach schauen wir Claus Mohs, dem großen Meister im Funkraum 90 Wachminuten ehrfurchtvoll über die Schultern.

Solchermaßen eingeteilt und eingewiesen schäppern wir los.

Der Dampfer ist im Levante-Dienst eingesetzt. Demzufolge fährt er in das Mittelmeer.

Emotional aufgeheizt, beim ersten Inseestechen, stehen wir am Schiffszaun und winken jedem Angler auf der Warnemünder Mole zu.

Der erste Törn am Ruder ist ebenso aufregend. Die erste Wache daran läßt die Brust schwellen. Das große Schiff gehorcht auf die Bewegung des kleinen Fingers vom "Schützen Arsch im letzten Glied".

Ein erhabenes Gefühl.

Jeder Neuling, dem diese ehrenvolle Aufgabe nach kurzer Einweisung übertragen wird, starrt unentwegt auf den Kompaß und reagiert auf die kleinste Abweichung vom Kurs. Der Kursschreiber schreibt dann eine schöne Gerade auf die ablaufende Papierrolle.

Lang gediente Matrosen sehen das längst nicht so verbissen.

Nach der dritten Wache am Ruder mutiert dieses erhabene Gefühl zur Stupidität. Lieber an Deck Rost klopfen, als Rudergehen, ist dann bei der Decksgang die vorherrschende Meinung.

Nach der dritten Wache am Ruder mutiert dieses erhabene Gefühl zur Stupidität. Lieber an Deck Rost klopfen, als Rudergehen, ist dann bei der Decksgang die vorherrschende Meinung.

Im Funkraum meldet sich Claus Mohs, zur Passage des Kiel-Kanals, bei Rügen Radio ab und bei Kiel Radio an. Ich vergleiche dabei mein bisher erworbenes Schulwissen mit seiner Routine und bemerke gewisse Unterschiede zwischen Theorie und Praxis. Die nächsten 90 Minuten Ausguck auf der Brückennock sind im Seegebiet der Kieler Förde nur kalt, ohne besondere Vorkommnisse. Das Marine-Ehrenmal von Laboe hat noch einen gewissen Schauwert.

Das Einlaufen in den Kiel-Kanal hat bei der ersten Passage natürlich seinen Reiz. Außerdem, und das wird jeder ehemals eingekastelte DDR-Bürger natürlich bestens nachfühlen können, hier weht ja der Duft der großen weiten Welt herüber.

Die kommenden 20 Jahre meines Lebens habe ich dafür keine so sensible Nase mehr, aber jetzt, auf meiner ersten Reise, duftet es mächtig gewaltig. Ich vergeude fast meine ganze Freiwache zum Schnuppern und gehe spät pennen, obwohl ich um 04.00 wieder antreten muß.

Im Kiel-Kanal braucht man nicht Rudergehen. Der Lotse bringt seine zwei Kanalsteuerer mit. Künstliche Arbeitsbeschaffung auf Kosten der zahlenden Reeder. Unser Bootsmann könnte das genauso gut und ich nach dieser Reise auch.

Nach Schleuse Brunsbüttel empfängt uns die Elbe und ab Feuerschiff Elbe-eins beginnt die Seefahrt, die richtige!

Ich kann nicht schlafen, in der Freiwache meine ich.

Im Judentempel herrscht ein unglaublicher Rabatz. Wir schlafen nur wenige Meter über dem Propeller und, wie mir scheint, nur Zentimeter über dem Ruderquadranten.

Das heißt, um das einmal auch Nichtseeleuten zu verdeutlichen, wenn "Kneppel" oben auf der Brücke an seinem winzigen elektrischen Ruderrad dreht, bedient er damit nur einen elektrischen Schalter. Dieser setzt dann im Rudermaschinenraum, direkt unter meiner Koje also, einen kräftigen Mechanismus in betrieb, der das großflächige Ruderblatt nach Backbord oder nach Steuerbord und dann wieder nach Mittschiffs legt. "Kneppel" ist natürlich genau so erpicht darauf, den Dampfer so übertrieben genau auf Kurs zu halten, wie ich vorher. D.h. er kurbelt so hektisch am Ruderrad und macht dabei mit dem direkt unter unserer Suite arbeitenden Ruderquadranten so einen Rabatz, daß seine Kumpels von der Freiwache da hinten kein Auge zumachen. Der Propeller wütet natürlich auch noch recht ordentlich und der ist ja auch ganz nahe.

Schließlich bestätigt sich die älteste Ritterregel: Der Mensch gewöhnt sich an alles!

Zumal "Kneppel", "Gebelchen", "Titte", ich und alle andern blutigen Neulinge auch längst nicht mehr so übertrieben emsig am Ruderrad kurbeln.

Einen 'Eisernen Gustav' besitzt das Schiff noch nicht, wir halten "hand-made" unseren Kurs. Der 'Eiserne Gustav' wäre die automatische Selbststeueranlage, die, wenn richtig eingesteuert, Schiffe und Flugzeuge bei jedem Wetter so exakt auf Kurs hält, wie es der eingefuchsteste Rudergänger oder Flugzeugkapitän nie brächte.

Außer dem 'Eisernen Gustav' vermißt Dampfer THÄLMANN PIONIER ganz schmerzlich auch ein Radargerät.

Ersatzweise werden daher bei schlechter Sicht Radaraugen vom Ausguck auf der Back verlangt. "Fahrzeug an Backbord einmal, Fahrzeug an Steuerbord zweimal und wenn du Mittschiffs was ausmachst, dreimal an die Glocke hauen" weist mich mein Wachleiter diesbezüglich ein. Wenn er "glasen" gesagt hätte, wäre das zwar fachgerechter gewesen, aber dann hätte ich es nicht verstanden.

Ich stehe im englischen Kanal auf der Back und bimmle wie ein Weltmeister. Die Sicht ist nicht schlecht und somit taucht im befahrendsten Revier der Welt am Horizont ein Lichtpunkt nach dem anderen auf. Die Brückenbesatzung hat ihn auf Grund ihrer besseren Augeshöhe, ohnehin schon viel früher ausgemacht, als ich mit tränendem Auge im frostigen Fahrtwind des Januars.

"Kommst du so jetzt vom Ausguck, in Halbschuhen und Jacket?" haut mich Karl Lokenvitz, der Chiefmate am Niedergang an. Ab sofort bekommen wir Filzstiefel, Wattejacke, Ölzeug und Wachgänger (Pelzmantel).

Die Biscaya bleibt ruhig. Claus Mohs weiß das schon früher, aus dem Seewetterbericht von Lands End Radio. Er tippt die ziemlich gammlige Morsehandschrift des Engländers ganz locker in die Schreibmaschine. Ich, als sein gegenwärtiger Praktikant während meiner 90 Minuten-Funkwache, pinsle das englische Tempo 100 per Hand mit, obwohl ich in Wustrow sauber und maschinen-gegeben erst deutsche 80 kann. Demzufolge weiß ich auch nicht so ganz genau, welches Wetter uns in der Biscaya erwartet.

Ushant ist der französische letzte Felsen und Kap Finisterre dann wieder der spanische erste, wenn man vom Norden kommend die Biscaya durchfährt.

Die Biscaya hat ihr eigenes Flair.

Später passiere ich dieses Seegebiet ein paar hundert Mal, immer mit Respekt.

Nach zweimal vier Stunden Wache schart Ernesto täglich seine Truppe noch um sich. Schließlich kann er ja nicht ganz den "Passagier" raushängen lassen, so wie der Politnik, der nun wirklich als völliger Ballast mit drei Ärmelstreifen nur auf den Tiefgang des Schiffes geringfügigen Einfluß hat. Ernesto drangsaliert uns nach der Wache mit dem Fach "Funknavigation". Wir hängen teilweise seekränkelnd und müde ziemlich durch. Ernesto, das alte Leder befiehlt Härte!

Wir peilen alle nur möglichen Funkfeuer an, zählen teilweise mit konträren Ergebnissen die Punkte und Striche der Konsolfunkfeuer von Lugo und Sevilla aus und fuhrwerken dann mit den Kursdreiecken in der Seekarte umher, um aus X-gepeilten Standlinien die Schiffsposition zu ermitteln. So gänzlich nutzlos ist unser Tun nicht, der 3. Offizier reißt sich zum Wachende ganz gerne unseren Ort unter den Nagel. Wenn er mittags keine Sonne hat, ist unsere Position allemal genauer, als evt. der schon von drei Wachen gekoppelte Ort.

Im nachhinein erblasse ich jetzt noch in Ehrfurcht vor den U-Boot-Navigatoren der Weltkriege, die mit ähnlichen navigatorischen Primitivmitteln, teils in permanenter Unterwasserfahrt und stark havariert ihre Stützpunkte zwischen den Felsen in Brest oder La Rochelle gefunden haben.

Der Felsen von Gibraltar erscheint mir fotografierenswert, obwohl auf dem Orwo-Dia später nur ein Pickel am Horizont erkennbar ist. Das Dia entsorge ich nach ein paar Jahren zusammen mit 250 Sonnenuntergängen hinter Palmen in 5 Seemeilen Entfernung. Nicht hinter den Palmen, zu Hause in der Mülltonne.

Die etatmäßig in der Straße von Gibraltar wohnende Delphinherde treibt es ganz heftig vor unserem Steven. Die Tiere haben schiffserkennungsdienstlich schwer was locker. Ihre Meßtechnik sieht schon von weitem, welcher Schlorren sich nur mühsam vorwärts schiebt oder wer das in delphinunfreundlicher Brass-Fahrt macht.

Ich habe sie später hunderte Male beobachtet. Sie schwimmen bei einem fahrenden Schiff nie auf den Steven zu, sondern mit einem Vorhaltewinkel immer auf einen Punkt auf dessen Kurslinie weit vor dem Dampfer. Je schneller sie die Schiffsgeschwindigkeit vorher eingemessen haben, je weiter vor dem Steven legen sie ihre imaginäre Ansteuerungstonne.

Unsere 12 Meilen-Schleichfahrt kommt den verspielten Tieren wie gerufen. Ein Ruf hallt anscheinend durch die Herde, die Delfis unterbrechen ihr Herumtollen und eilen aus den entlegenen Winkeln herbei. Mutter und Kind mit Kind und Kegel. Wenn sie die Bugwelle erreichen, drehen sie aus ihrem Kurswinkel elegant auf den Schiffskurs ein und hechten nun in mehreren Lagen übereinander schwimmend vor dem Dampfer her. Die Jungtiere bleiben dabei ganz dicht bei ihrer Mutter. In der oberen Lage schwimmen die Tiere in der Walze der Bugwelle immer nur wenige Sekunden, sie versorgen sich mit Luft und machen der nächsten Lage Platz.

Diese Wechsel sind trainiert, so wie beim Radrennen das bei einem Mannschafts - Vierer abläuft. Ab Schiffsgeschwindigkeiten von etwa 18 Knoten scheiden sich dann die Delphingeister. In der Bugwelle eines solchen Schrittmachers kämpfen nur die besten Kurzstrecken-Spezialisten der Herde. Zum Abtrainieren und Glieder ausschütteln eignet sich nach dem Streß in der Bugwelle die keilförmig ablaufende Heckwelle des Schiffes. Darin dallern dann die Energiebündel voll Lebensfreude umher, bis der nächste langsam laufende Entgegenkommer sie wieder in ihr Revier mit zurück nimmt.

Ich beneide die Delphine um ihre Lebensfreude, denn die meinige nimmt zusehens ab. Am übernächsten Morgen im ägäischen Meer möchte ich gar nicht mehr leben.

In der Nacht donnerte die überkommende See gegen das Poophaus. Der Dampfer geht wie ein Lämmerschwanz. Durch das runde Bullauge schaue ich einmal in den Himmel und nach zehn Sekunden auf die aufgewühlte See. Die Wache schraubt dann die Panzerblende zum Schutz vor das Glas und diese ständig wechselnden Ausblicke sind verdeckt. Ich möchte nicht mehr leben, ziehe aber auf Wache. Ich esse 10 Gramm Knäckebrot und kotze im Fünfminuten-Takt

100 Gramm davon aus, möglichst in Lee-Seite. Erwischt man in der Hektik die Luv-Seite, schwirren einem die Brocken um die Ohren.

Am heftigsten erwischt es "Kneppel", der scheint schon klinisch tot auf Ausguck zu stehen und ist nur zu phlegmatisch auch umzufallen.

Jochen und "Quärkchen" ließen sich vorher auf ihren Loggern und Trawlern Seebeine wachsen und geben uns Halbtoten ganz wertvolle Hinweise zur Bewältigung dieser Lebenskrise und der drohenden Suezid-Gefahr.

Jochen meint, ein Stück Speck am Bändsel verschluckt, wirke Wunder. Wenn dieses aus dem Gesicht hüpft, stände es ja, an der Sicherheitsleine befestigt, zur häufigen Weiterverwendung immer wieder zur Verfügung.

"Quärkchen" warnt davor, beim Kotzen den braunen Ring zu übersehen, der müsse auf alle Fälle wieder verschluckt werden. "Sonst krempelst du dich um!" ist sein väterlicher Rat.

Claus Mohs im Funkraum schmunzelt, wenn wieder so ein ausgekühltes grünes Männchen, mit Galle im Bart vom kalten Ausgucksposten im warmen Funkraum ablöst. Aber die aufsteigende Wärme in dem engen Kabuff bekommt der Seekrankheit erst recht nicht. Zudem liegt der Funkraum auf dem Brückendeck und da oben schlägt das Pendel am weitesten aus, wenn der Dampfer sich von 40 Grad Backbord in 10 Sekunden auf die andere Seite wuchtet.

Bei solch einer Briese erstirbt das gesellschaftliche Leben auf dem Schiff. Auch alten Hasen geht solch ein Wetter auf die Ketten. Außerhalb der Wache läßt es sich dann nur noch einigermaßen in der Koje aushalten, aber auch daß ist stark gewöhnungsbedürftig und will gelernt sein.

Später darüber mehr, wenn es richtig zur Sache geht. Ich fahre ja noch länger zur See.

Hier im Ägäischen Meer ist das nur Schlechtwetter für Anfänger, für die reicht es aber allemal.

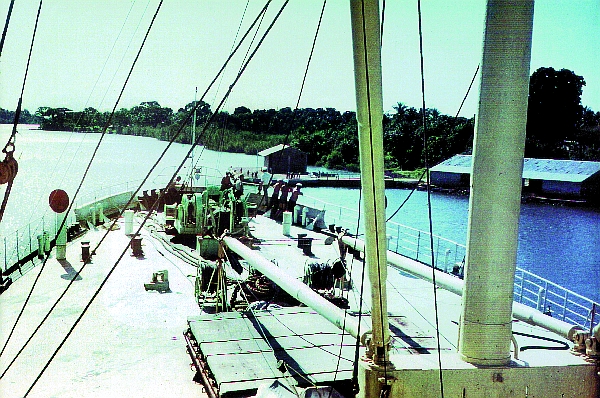

Wir erreichen unseren ersten Zielhafen Durres in Albanien. Meine grüne Gesichtsfarbe entweicht und ein Mords-Kohldampf überkommt mich, nachdem das Schiff bewegungslos und vertäut an der Pier liegt.

Statt Seewache gehen wir jetzt Hafenwache. Dreischichtig acht Stunden, Gangway-Wache oder Lukenaufsicht. Vorher werden wir diesbezüglich über die spezifischen Aufgaben eingewiesen.

Der Dampfer löscht seine mitgebrachten Kisten mit eigenem Ladegeschirr. Später kommen davon einige wieder zurück, oder versuchen es jedenfalls.

Das hat die Lukenaufsicht unbedingt zu vereiteln.

"Alles was die Reling passiert hat, ist denen ihr's" hämmert uns der II.Offizier ein. "Wenn uns der albanische Lukenfiez wieder was unter den Troyer jubeln will, schaltest du den Strom an der Ladewinsch ab!" Wir schalten öfter und die zurückgejubelte Kiste baumelt dann am Ladegeschirr, bis der Ladungsoffizier und der albanische Empfänger mit Händen, Füßen und mit der Mütze sich geeinigt haben.

Ein albanischer Hafenarbeiter dreht mir den linken Arm herum, klopft mir dabei aber freundschaftlich auf die Schulter und ruft: "Aah, Umpf und meint dabei die Marke meiner Uhr. UMF, Uhren- und Maschinen-Fabrik Ruhla. Dennoch kauft er das Fabrikat. Als nächstes kauft er meinen Troyer und meine Halbschuhe, die ich ja auf Ausguck nicht mehr benötige, da wir Stiefel bekommen haben. Im Blechschrank unserer Viermannkammer wird es zunehmend lichter. Wir vier Mann verfügen dann über das sagenhafte Kapital von 13 Flaschen herrlichsten albanischen Cognac der Marke "Kortscha". Die Flaschen sind zwar mit schwarzem Bitumen vergossen und nicht so ansehnlich, der Inhalt ist aber ganz vorzüglich.

Im Sommer schleppen die Hafenarbeiter, laut Aussage der Stammbesatzung, Schildkröten in Kartoffelsäcken zum Tausch gegen UMF-Uhren, Schuhen oder Klamotten an. Schildkröten kann man aber außerhalb der Stadt auch selbst leicht aufbringen. Auf dem Rostocker Bahnhof gegen zehn Mark pro Stück verkloppt, wäre das ein einträgliches Geschäft. Jetzt aber ist Winter und die Schildkröten pennen unauffindbar.

Wir gehen an Land, in Gruppen. Vorher wurden wir auch diesbezüglich belehrt.

In dieser stalinistischen Diktatur Albanien folgt jedem Seemann nach passieren des Hafentors von nun an ein Schatten, auf Konspiration bedacht auf Schritt und Tritt. Nach dem dritten Landgang, wo die Stadt nichts mehr bietet, ist der James Bond im Schlepp eine recht interessante Freizeitbeschäftigung. Wir jagen den Schatten des sozialistischen Bruderlandes Trepp auf Trepp ab hinter uns her, um die Ecken der engen Gassen, auch durch die Botanik. Wenn wir ihn dann abgehängt haben, grüßen wir ihn freundlich beim Zurückkommen am Hafentor, wo er auf neue Kundschaft wartend, gelangweilt am Wachgebäude lehnt.

Der Botschaftsfunker der Botschaft der DDR in Tirana hat seine Berufs-Kenntnisse ebenfalls an der Seefahrtschule Wustrow erworben. Die Fischer aus unserem Semester kennen ihn als ehemaligen Studienkollegen als sie das kleine Funkpatent FS erwarben.

Der Botschaftsfunker ist Kumpel.

Er rückt aus Tirana mit so einem Polizei-Einsatzwagen mit Bänken und Planendach an und einem albanischen Fahrer. Ernesto gibt uns einen Tag frei.

Er rückt aus Tirana mit so einem Polizei-Einsatzwagen mit Bänken und Planendach an und einem albanischen Fahrer. Ernesto gibt uns einen Tag frei.

Wir fahren in Skanderbecks albanische Berge. In den niederen Gegenden beleben noch ein paar sagenhaft knorrige Olivenbäume die Landschaft, weiter oben wächst nichts mehr.

Die Berge sind absolut verkarstet.

Das schieben die Albaner den Italienern in die Schuhe, die für ihren Koggenbau vor geraumer Zeit dort alles Holz weggehackt hätten.

Wir überholen auf der geschotterten Straße erst eine Frau, gebeugt unter einem riesigen Holzbündel, 20 Meter vor ihr reitet der Gemahl, ganz aufrecht und fröhlich auf einem Esel. Der Mann trägt gar nichts, der Esel nur den Mann. Von da an war ich ganz erpicht darauf, eine muselmanische Frau zu ehelichen, oder noch besser, mehrere Muselfrauen.

Außer einer zerfallenen Burg der Adlersöhne, wie sich die albanische Elite bezeichnet, beeindrucken uns die gesicherten Gehöfte der Bergbauern. Ein jedes ist eine steinerne uneinnehmbare Festung. Nur so wehrhaft gesichert war ein Überleben zur Zeit der Blutrache in diesen Gegenden überhaupt möglich. Im Laufe der Generationen häuften sich die Sträußchen, die jede Sippe mit der benachbarten auszufechten hatte und kein einziges Sträußchen ließen die Ältesten verwelken. Eine Frage der Ehre.

Wir befahren eine hoch in die Felsen gehauene Straße, gerade so breit wie unser Ello. Der Fahrer hält an. Er steigt aus, wir auch. Vor uns steht einer. Die Fahrer handeln die Vorfahrt aus. Wir haben sie nicht. Unser Fahrer stößt zurück bis zu der nächsten in den Fels gehauenen Einbuchtung und die ist weit.

Dieses Erlebnis muß sich der arme Kerl allein gönnen.

Wir pressen uns mit den Rücken an die Felswand, damit uns der Entgegenkommer passieren kann und vertreiben uns die Zeit, bis unser Transporter wieder zurückkommt, in dem wir uns ganz ängstlich vorbeugend von dem unendlich tiefen Abgrund überzeugen, der ohne Geländer oder gar Leitplanken unsere Straße begrenzt. Wir werfen Felsbrocken hinab und stoppen die Zeit bis zur akustischen Trefferanzeige, sind dann aber als angehende Ingenieure allesamt zu dumm, aus der Fallzeit der Steine die Tiefe des Abgrundes zu errechnen. Man kann ja nicht alles können.

Alpenträume